龙说夜郎丨册亨弼佑“禁革”碑,针对“公职人员”的“廉政十三条”

以文物立足,以史料为盾,

虎视牂牁,鹰瞵万峰,解读历史。

雍正五年(1727年)三月初三日,云贵总督鄂尔泰改土归流,上奏皇帝《会议分界设府疏》,云:“黔粤两省以红江为界,江以南属广西,江以北属贵州。”涉及册亨部分,“应将西隆州所属之罗烦、册亨等甲,共四甲半零二十二寨,割隶贵州”,四甲半即罗烦甲、册亨甲、龙渣甲、剥(百)弼甲和本州半甲。又云:“册亨尤为难治,应设州同一员”,册亨州同即永丰(贞丰)知州的副职,从六品,这便是今天册亨县的最初由来。

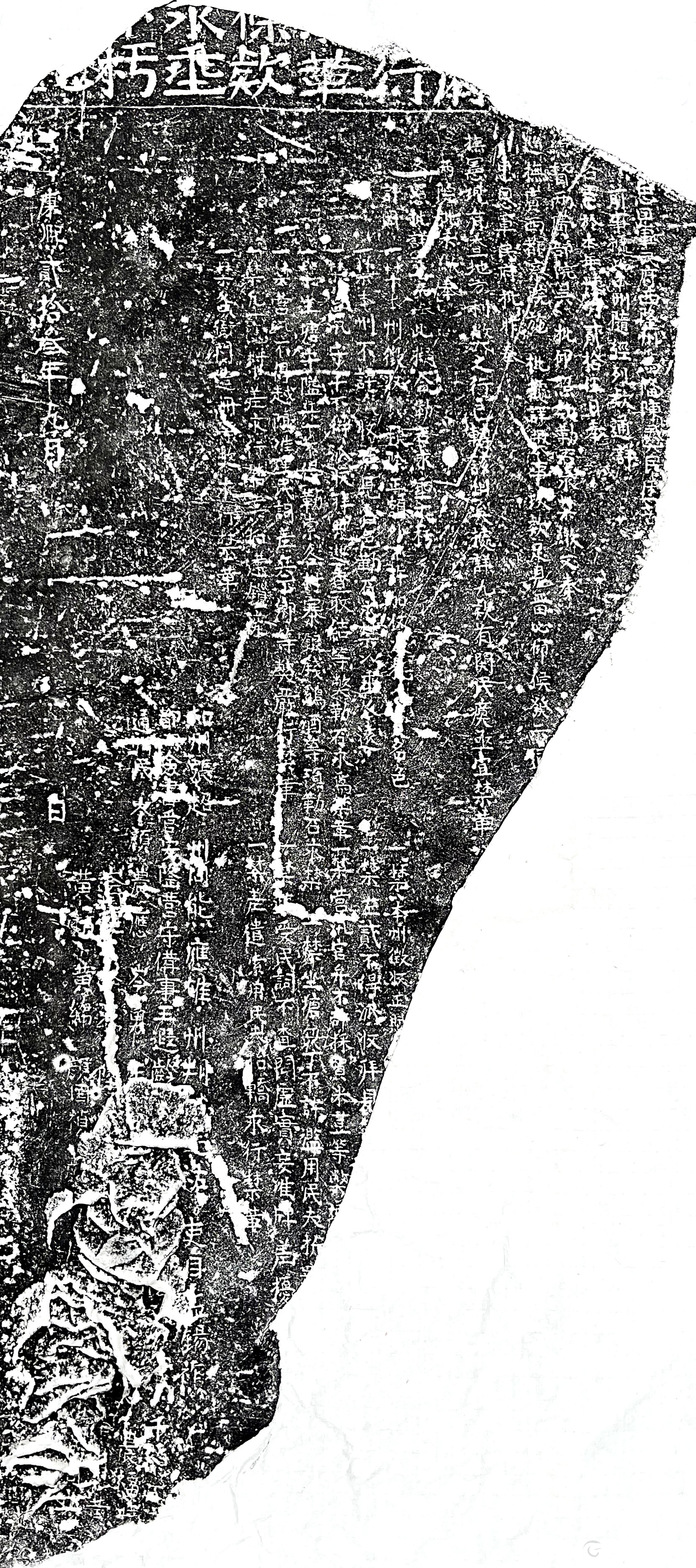

“康熙二十三年(1684年)九月”的“禁革”碑,是这一历史有力的物证。石碑原立于册亨弼佑村,方首,高1.48米,宽0.65米,厚0.12米,上部和右部残损,现存文管所。弼佑历史上属册亨四甲半之中的百弼甲,下辖八个亭,分别为百弼、板坝、顶烘、者贵、者诰、八课、央兵、者景。今天的弼佑村,就是历史上百弼甲首、百弼亭目所在地。所谓“禁革”,即禁止和废除不好的旧俗,常见于官方表达,换句话说,碑上出现“禁革”,通常就有官员站台。

弼佑街景

弼佑街景

石碑额题“广西思恩军民府永行禁革条款永垂不朽”。军民府制度元代初设,明代壮大,清早期沿用,作用是朝廷加强对边远地区管控,地位略高于府。思恩军民府成立于明正统六年(1441年),管理南宁北面的广西中部地区,势力范围鼎盛时,广西西北面的西隆州也是其下辖州县。《清史稿》记载思恩军民府划出西隆州“复为府”的时间为“顺治初”,而据弼佑“禁革”碑落款时间,西隆州至少在“康熙二十三年”仍隶属思恩军民府。立碑者是“广西思恩军民府西隆州”官员,原因是“为备陈彝民困苦前事”,即详尽呈报西隆州少数民族此前受到赋税、徭役等压榨事宜,官员“据此本州随经列款通详”,罗列出详细的禁革条款。时间是“本年(康熙二十三年)七月二十五日奉”。

弼佑“禁革”碑拓片 黔西南州博物馆藏

弼佑“禁革”碑拓片 黔西南州博物馆藏

站台的官员有三级。第一级是“总督两广部院吴”,即康熙二十年(1681年)从福建巡抚擢升两广总督的吴兴祚。其“批仰,照款勒石永禁”,批是批复,仰是命令,即按照条款刻石永禁。第二级官员是“巡抚广西都察院施”,即康熙二十二年(1683年)从山东左布政使升任广西巡抚的施天裔。其批示“该详弊事九款,足见留心,仰候发示。”详细核查了九项弊政条款,足见用心周密,现恭候上级指示。第三级是“思恩军民府”官员,批示:“昨奉抚宪饬,有查地方利弊之行,已转该州矣;据详九款,有关民瘼,亟宜禁革。(督抚)两院批示:照奉。拟合勒石,永垂不朽。”抚宪是巡抚的别称。即近日接到广西巡抚下令调查地方弊政的指令,已转西隆州办理。根据所呈详文九项条款,涉及“民瘼”疾苦,须立即禁止革除。督抚两院已批复,当勒石立碑,严格遵照执行。

具体禁条“计开”于左。

第一禁:“本州征收钱粮,除正额外不许加收火耗,派见名色。”“派见名色”即以各种名目的摊派和征收。老百姓上缴赋税的碎银,因纯度不一,官府要将碎银铸造成银锭,熔炼过程中出现的损耗叫火耗。以火耗为由增加的赋税,通常达到正税%20以上,且多被地方官员私扣,故雍正皇帝上位后即推出“火耗归公”。

第二禁:“本州征收正赋……”,其后碑文残损,猜测是除正赋外不能再加收的苛捐杂税。

第三禁:“本州不许派收,严见贪色,勒石永禁,以垂久远。”即禁止摊派征收和各种贪污行为。

第四禁:“左贰不得派收拜见……”,其后碑文残损。左贰即佐贰官,是辅佐主官的副职官员统称。如知府的副职同知,知州的副职州同、通判、州判,知县的副职县丞等。简单的说,主官和副职之间的关系要清爽,不要搞小圈子,相互吃请。

第五禁:“营汛守千不得派收拜见、巡查、取结等弊。勒石永为禁革。”即驻扎营盘和卡哨的地方军官,如“守千(守备、千总)”,不允许向下摊派和征收财物。下级“拜见”上级,不允许送钱送物。上级官员下沉“巡查”,驻防军官不允许送礼。巡视“?取结”办理结束,官员不允许“吃拿卡要”,等等诸如此类弊端。

第六禁:“营汛官弁,不许采买米、荳等弊……”,其后碑文残损。官弁是官员和低级武官的统称,不允许官员亲自采买生活物资,主要怕中饱私囊,损害群众利益。

第七禁:“坐塘守隘兵丁,不得勒索各村寨银、钱、鸡、酒等,须勒石永禁。”根据《兴义府志》记载,“汛”通常驻兵二、三十人,“塘”则更小,通常驻兵五到八人。汛、塘通常设在交通要道和关卡要隘,这条主要是防止士兵对群众“吃拿卡要”。

第八禁:“坐塘兵丁不许滥用民夫折……”,其后碑文残损。士兵只准使用官方配发的驿马、驿夫等,禁止私役民夫,苛派扰民。

第九禁:“营汛不得越俎准理民词,差兵下乡等弊,严行禁革。”民词即民间词讼。营汛武官无权受理民间诉讼案件。同时严禁借巡查之名,派兵下乡扰民,即“兵不干政”,军事与行政分离。

第十禁:“擅受民词,不查问虚实,妄准牌差扰……”,其后碑文残损。严禁擅自受理民间诉讼,不认真核查,导致冤案。“牌”即差票,官员妄自派发差票,衙役持票下乡,借机扰民。

第十一禁:“凡一应帮差,永行禁革,如违锁究。”禁止使用催粮、缉盗等没有正规编制的“帮差”,以及官府私自雇佣的临时性“散役”等,如违反一律锁拿究办。

第十二禁:“差遣索用民夫抬轿,永行禁革。”这条大概是不能超规格使用车辆出行,严禁奢靡之风。

第十三禁:“各衙门造册索弊,永行禁革。”即禁止各级衙门通过编制册籍,索取“册籍费”“笔墨费”等不义之财。

弼佑“禁革”碑信息量很大,落款有时任西隆州的文武官员。行政官员有“知州张超,州同熊应雄,州判熊□祐,吏目孟锡祚。”据《陕西人物传》记载,张超,字孟迁,洛川人,凭借其父张占熬官爵获准入仕,初任河南宜阳知县。任期五年,修学宫、设义塾推动教育,灾荒时煮粥赈饥、施药除疫。宜阳常年受旱灾困扰,张超还亲自率民众开渠引水,灌溉农田,解决旱灾。因治绩卓越,升任广西思恩军民府西隆州知州。

落款武官为“都司佥书官、安隆营守备事王遐龄”,也是陕西人,武举出生。清代的“都司佥书官”简称“都司”,位阶通常在五品守备和三品游击之间。换句话说,王遐龄实任安隆营五品守备,但享受四品待遇。落款中的“安隆营”和?西隆州历史有关。明永乐元年(1403年),朱棣篡位成功,设军政合一的管理机构“广西右江安隆长官司”,大致与县平级,治所在今田林县旧州。清康熙五年(1666年),废除“安隆长官司”,行政上升格成立西隆州,治设今隆林县,归思恩军民府管辖。军事上清廷以绿营建制取代,设“安隆营”,负责辖区防务、屯田及治安。雍正五年(1727年)改土归流,安隆营改名隆林营。

弼佑“禁革”碑和多数针对老百姓的乡规民约碑不同,这通石碑全是针对“公职人员”的“廉政条款”。更有趣的是,广西巡抚施天裔和思恩军民府的官员批复的均是“九款”禁革,但到了西隆州张超、王遐龄等官员具体立碑时,禁革增加到“十三条”,面对上级红线,下级官员变相扩大范围,颇有“小心驶得万年船”的心思。